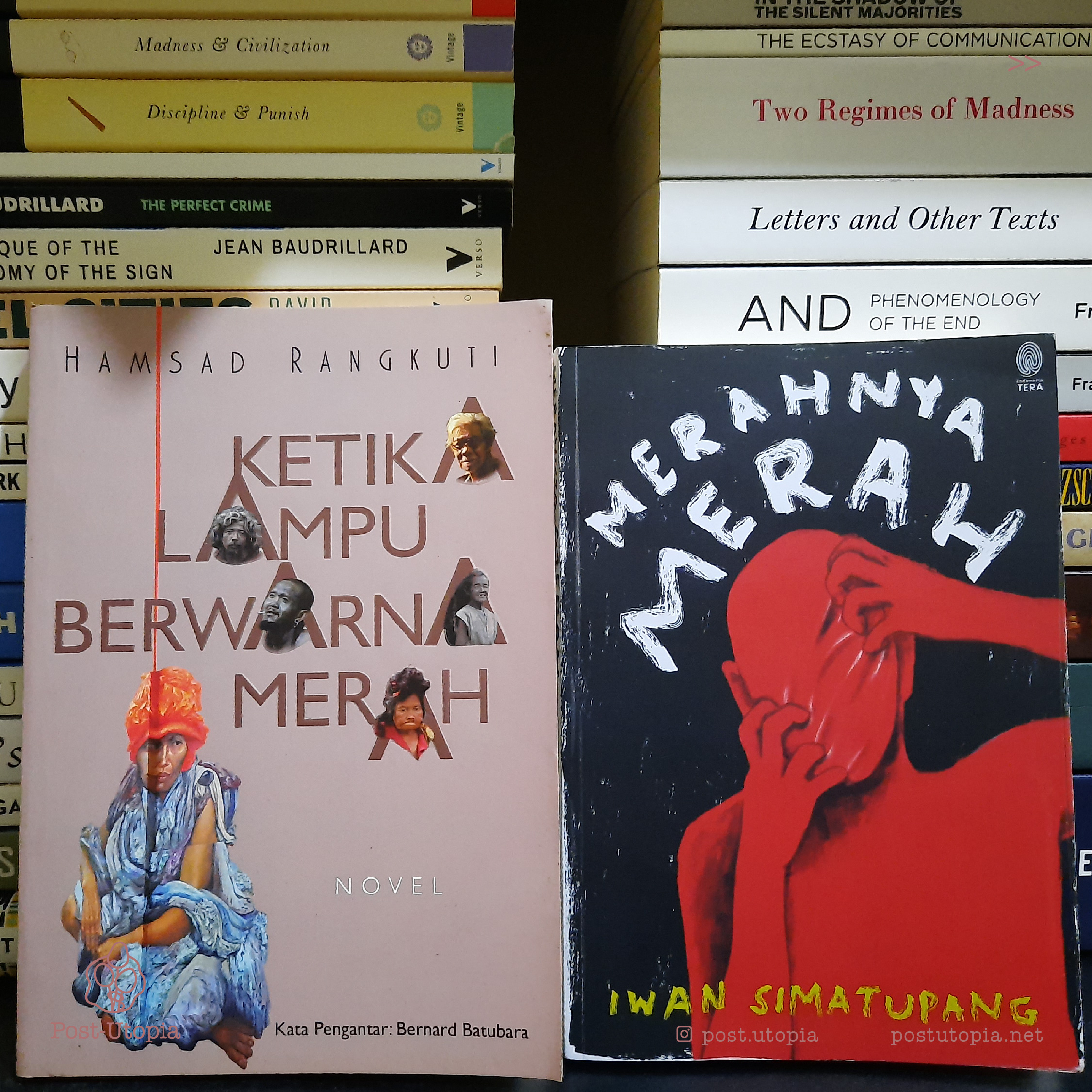

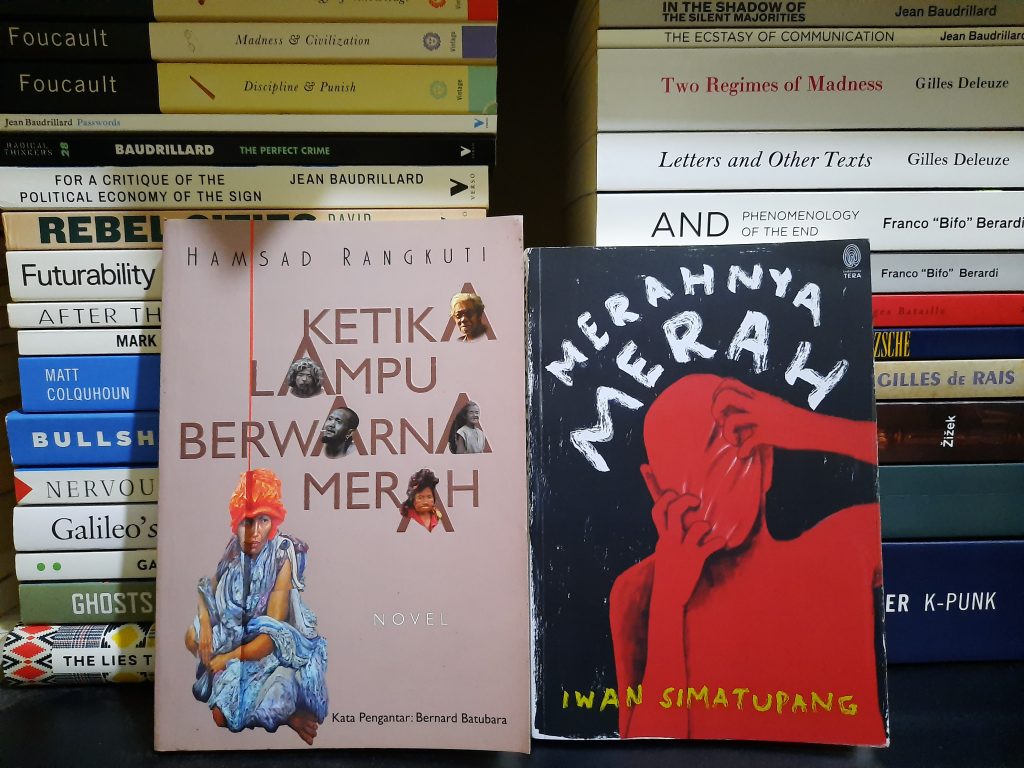

Ketika Lampu Berwarna Merah

Saya tertarik untuk menilik perihal kota di novel pertama yang dibuat oleh Hamsad Rangkuti puluhan tahun lalu ini. Ketika Lampu Berwarna Merah menjadikan kota sebagai latar sekaligus ‘wajah’ dari persoalan yang ingin diangkat oleh Hamsad. Novel ini selesai dikerjakan Hamsad pada tahun 1980 dan ceritanya berkisah seputar kehidupan kaum miskin kota atau ‘kere’ di Jakarta. Berdasarkan cerita Pamusuk Eneste, inspirasi novel ini memang hadir dari observasi langsung Hamsad di gubuk-gubuk kere di Kali Malang dan gubuk-gubuk pelacuran di Planet Senen. Fiksi realisme Hamsad memang sering hadir dari permenungan dan imajinasi dirinya akan kejadian sehari-hari yang seringkali sederhana.

Kota, yang dalam hal ini Jakarta dan hadir di novel Ketika Lampu Berwarna Merah dengan segala kontradiksi internalnya, itu tergambar sejak dari bab pertama cerita bergulir:

“Lalu apa pula yang terjadi di perempatan itu ketika lampu berwarna merah? Penodong terkadang memanfaatkan warna merah itu. Mereka menyodorkan golok-golok mereka untuk merampas benda berharga para pengendara mobil. Anak-anak penjual koran memanfaatkan warna merah itu. Pengemis menyodorkan tangan-tangan mereka ke dalam jendela mobil yang terbuka waktu lampu itu berwarna merah.”

Lampu lalu lintas yang merupakan instrumen ketertiban di jalan raya harus berbagi jagad dengan penodong, pengemis dan segenap informalitas kota. Lampu lalu lintas yang sama juga dapat menggambarkan relasi kuasa yang bekerja di ruang kota, seperti cerita Sutrisno yang merupakan supir seorang pejabat dan pengalamannya dengan lampu lalu lintas:

“Majikan saya kebal dengan lampu merah. Maksud saya, lampu merah tidak berlaku untuk para pengawal di depan, dan aku hanya mengikuti pengawal-pengawal itu dari belakang.”

“Berlaku kalau aku mau mematuhinya. Kalau aku mau melanggarnya, polisi-polisi itu tidak akan menegorku.”

Ibu kota dimana “mimpi” diproduksi

Dalam pergaulan di masyarakat, kita mengenal ungkapan “wong ndeso” atau orang desa/orang kampung. Tentu kita semua mengerti ungkapan ini sebagai sebuah olok-olok. “Wong ndeso” selalu mempunyai makna sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang kurang, norak, dan datang dari antah berantah. Desa selalu berada pada posisi yang inferior begitu dihadapkan dengan kota dan segenap citra gemerlapnya. Hal ini tidak lepas dari ketimpangan pembangunan yang terjadi sejak Indonesia meraih kemerdekaannya. Pembangunan dipusatkan di kota sehingga mekanisme ekonomi berjalan lebih kencang dan meninggalkan desa-desa “kering bagai debu”.

Demokrasi Terpimpin pada era Soekarno (1959-1965) adalah sebuah respon atas krisis sosial dan ekonomi yang terjadi. Menurut Soekarno krisis ini terjadi karena Indonesia kehilangan sebuah ‘pusat’. Maka proyek besar pada era Demokrasi Terpimpin adalah membangun kota terutama Jakarta menjadi sebuah pusat bagi mobilisasi warga (Asian Games, pembebasan Irian Barat, dan konfrontasi dengan Malaysia). Jalan-jalan kota terhubung, dibangun, dan dilanjutkan dengan pembangunan monumen-monumen serta bangunan-bangunan modern termasuk hotel, gedung konvensi, dan sebagainya. Jakarta sebagai pusat menjadi sebuah representasi simbolis dan metafora kemanunggalan negara dan rakyat.

Setelah Soekarno kehilangan kekuasaannya pasca insiden yang terjadi di akhir September 1965 dan seluruh kejadian setelahnya, era Orde Baru dengan pimpinan Soeharto lantas berkuasa. Tindakan drastis yang dilakukan oleh Orde Baru adalah mengakhiri citra Jakarta sebagai kota mobilisasi. Ruang kota sebagai tempat mobilisasi warga pada era Soekarno diubah citranya menjadi tempat yang berbahaya dan perlu dijaga oleh militer. Jalan-jalan (sebagai ruang kota) misalnya menjadi tempat yang dicap tidak aman. Pun begitu era Orde Baru juga sangat sentralistik dalam kebijakan pembangunan. Di era itulah seluruh definisi dan impian warga negara ditentukan di Jakarta. Proyek perumahan warga dinamai sebagai proyek ‘rumah-rumah impian’. Seluruh modernitas tetap ditarik ke Jakarta menjadikan kota ini-dalam gambaran lagu “Jakarta” karangan Roma Irama-sebagai:

“Kota yang sangat indah, duhai selangit. Jakarta ibu kota Indonesia. Jakarta kota kebanggaan kita. Apa yang Anda mau ada di sana. Dari garam sampai mobil paling mewah. Segala macam hiburan tersedia. Dari yang kelas kambing sampai utama. Jakarta. Jakarta. Selalu melayani selera Anda.”

Persis dalam konteks seperti itulah Basri (salah satu tokoh utama di novel Ketika Lampu Berwarna Merah) anak terkecil dari pasangan Artijo dan Surtinah dari sebuah desa di Wonogiri memutuskan untuk pergi meninggalkan kampungnya secara diam-diam menuju Jakarta karena impian untuk melihat Monumen Nasional (Monas) di kalender dan tergoda dengan keramaian kota yang dilihatnya dari televisi di kantor kelurahan.

“Terkadang terpikir olehku apa yang mereka cari di sini?”

“Mimpi-mimpi mereka!”

“Siapa yang membikin mimpi-mimpi itu?”

“Kota itu sendiri. Kota yang mereka dengar dari cerita tetangga-tetangga mereka yang baru pulang dari kota. Anak saudara mimpi karena dia melihat layar televisi. Begitu kan?”

Setelah mimpinya tercapai untuk melihat Monas, Basri pun lantas kebingungan apa yang mesti dilakukan selanjutnya di Jakarta. Ia lalu terjebak pada kehidupan jalanan dengan menjadi pengemis yang beroperasi di perempatan jalan yang terdapat lampu lalu lintas. Hal itu berlangsung sampai akhir cerita dimana Basri kembali berkumpul dengan keluarganya dan harus rela ikut bertransmigrasi ke Sitiung, Sumatera Barat. Ia memutus banyak memori masa lalu karena desanya di Wonogiri ditenggelamkan dalam proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur.

Merahnya Merah

Terpaut satu dekade sebelum Hamsad Rangkuti menyelesaikan novel Ketika Lampu Berwarna Merah, Iwan Simatupang menulis novel Merahnya Merah yang cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 1968. Novel Merahnya Merah ini mendapat apresiasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Hadiah Seni Untuk Sastra tahun 1970. Pada beberapa hal kedua novel tersebut berkait kelindan. Keduanya berbicara mengenai pengalaman orang-orang kere dalam belantara ibu kota. Meskipun Iwan Simatupang mungkin lebih jauh mengeksplorasi pengalaman batiniah dari tokoh-tokohnya yang bermukim di daerah kumuh kampung kota. Seperti halnya dengan karya fiksi lainnya, kedua karya tersebut dapat memberikan simulasi tentang bagaimana kehidupan bekerja di ibu kota.

Trauma masa lalu dan janji ibu kota

Cerita Merahnya Merah mengorbit pada kisah seorang veteran dari masa revolusi yang diberi nama Tokoh Kita. Yang dalam penjelasan pada halaman pertama buku, Tokoh Kita digambarkan sebagai:

Sebelum revolusi, dia calon rahib. Selama revolusi, dia komandan kompi. Di akhir revolusi, dia algojo pemancung kepala pengkhianat-pengkhianat tertangkap. Sesudah revolusi, dia masuk rumah sakit jiwa.

Setelah dinyatakan sembuh dari rumah sakit jiwa Tokoh Kita menggelandang di ibu kota. Ibu kota menjadi lokus dimana Tokoh Kita memperkaya batinnya dengan keramaian dan keriuhan, meski hidup tak menentu:

Siang hari dia belum pernah merasa pusing karena perut kosong. Keriuhan lalu lintas dan gambaran manusia ramai sekelilingnya memenuhi perutnya dengan uap kebudayaan kota, uap peradaban manusia modern, yang membuatnya sanggup untuk menanggungkan rasa lapar dan sakit berlarut-larut.

Tokoh Kita mampu untuk menahan lapar berminggu-minggu. Jika perutnya kosong dan mengakibatkan kepalanya pusing obatnya cukup dengan berjalan-jalan pada larut malam dan memandangi bintang di langit. Jika hujan turun malam hari dia akan menampung airnya dengan telapak tangan dan meminumnya. Semua itu cukup untuk membuatnya tidur pulas.

Tokoh Kita menjalin cerita cinta yang rumit dengan seorang pelacur bernama Maria dan Fifi, gadis yang masih berusia 14 tahun. Sebelum menggelandang dan menjajakan diri, Maria adalah seorang yang gagal menjadi juru rawat lalu menjadi pembantu rumah tangga di pastoran. Setelah itu dia sempat mengalami pemerkosaan dan seminggu setelahnya salah satu pastor bunuh diri tanpa tahu sebab musababnya. Maria yang ketakutan lalu memutuskan untuk pergi dari pastoran, menumpang perahu ke Jawa. Anak hasil perkosaan ditinggal di rumah sakit tempat dia bersalin. Fifi juga punya masa lalu yang sama kelamnya. Fifi sebelumnya tinggal di kampung bersama orang tuanya sebelum segerombolan orang datang dan menyerbu kampungnya. Ayah, ibu, dan kakak-kakaknya dibunuh. Fifi pun diperkosa ramai-ramai. Fifi dan beberapa tetangganya yang masih bertahan mencoba mengungsi ke kota. Fifi mencoba menjajakan satu-satunya barang berharga miliknya yaitu kewanitaan, sebelum akhirnya dia ditangkap dalam suatu operasi razia. Setelah ditangkap dan lalu dibebaskan oleh polisi, Fifi sempat terkatung-katung di alun-alun kota dan akhirnya terbujuk oleh ajakan seorang tukang becak yang mengajaknya untuk mengadu nasib ke ibu kota. Ibu kota kabarnya menjanjikan penghidupan, dengan banyaknya pekerjaan yang lowong bahkan untuk gadis seperti Fifi.

Fifi maupun Maria melihat ibu kota sebagai tempat untuk lari dari trauma dan masa lalu yang kelam. Mungkin karena seperti yang juga dicerminkan namanya, ibu kota diharapkan dapat memberikan pelukan hangat dan juga tempat peraduan pulang dari sekian malapetaka layaknya rengkuhan seorang ibu. Meskipun dalam gambaran cerita Merahnya Merah, ibu kota juga merupakan tempat yang gelap yang seringkali ingkar pada janji-janji manis akan pekerjaan yang layak dan tempat tinggal yang aman. Ibu kota pula yang akhirnya menjadi saksi bisu pada akhir yang tragis dari hubungan Tokoh Kita, Fifi, dan Maria.

Posisi kaum kere dan struktur masyarakat kampung di belantara ibu kota

Kampung kota itu adalah:

Perkampungan gubuk-gubuk kecil yang sembunyi di balik belukar-belukardi tengah lapangan besar tak terurus di tengah kota itu. Perkampungan gubuk ini adalah perkampungan kaum gelandangan. Untuk masuk ke dalamnya, kita mesti merangkak.

Dengan kondisi seperti:

Di dalamnya kita hanya bisa duduk atau telentang. Ruangannya rata-rata 1 x 0,5 meter saja, cukup untuk hanya seorang manusia duduk atau manusia telentang. Sebelah luar, tiap gubuk dipagari oleh sederet batu bata atau potongan-potongan kayu kecil. Ruang antara pagar itu, itulah tempat untuk semua kesibukan lainnya dari si penghuni di luar tidur. Di situ didapati ragam barang dan benda: cermin retak, botol-botol kecil berisi pupur, gincu, minyak wangi yang dicampur air supaya menjadi lebih banyak, dll.

Seperti itulah kondisi kampung kota, lokasi dimana banyak adegan dalam novel terjadi. Kebanyakan perempuan penghuninya, karena didorong oleh kemiskinan, mesti menjajakkan diri sebagai pekerja seks. Akibatnya fase hidup bagi kebanyakan perempuan di kampung tersebut hanya meliputi bayi lalu menjadi anak perempuan sampai kurang lebih 10 tahun, setelah itu tetiba mereka sudah menjadi wanita yang siap menjajakan diri. Pada sebuah sindiran yang satir, Tokoh Kita menggambarkan bagaimana para penduduk kampung hanyalah sebuah entitas yang anonim. Sebagai sesuatu yang tak dikenal namun hadir dimana-mana. Dalam bahasa Tokoh Kita sekalipun penghuni kampung itu dibunuh, mereka hanyalah seperti mencepret mati semut atau kodok di tepi selokan. Sehingga satu-satunya fungsi yang masih bisa diharapkan mungkin hanya sebagai alat percobaan mahasiswa kedokteran setelah mereka menjadi mayat.

Para penghuni kampung menemukan penghiburan pada senda gurau antar sesama mereka. Tertawa lepas mungkin menjadi satu-satunya senjata untuk mengimbangi kemuraman hidup mereka meskipun bisa dirasakan hanya sekejap saja. Karena memang tidak mudah bagi mereka untuk bisa tertawa dengan perut yang seringnya kosong. Maka itulah Tokoh Kita mendapat cukup hormat dari para penghuni kampung, karena selalu dapat membawa kejenakaan dan penuh kelakar. Struktur masyarakat di kampung itu juga tergambar dengan jelas. Selain Tokoh Kita yang dihormati, ada pula Maria yang merupakan sosok pemimpin tidak resmi. Maria merupakan tempat perlindungan terakhir bagi para penghuni kampung yang punya masalah. Maria seringkali membantu mereka baik dengan tenaga maupun materi yang dimilikinya. Tidak hanya itu, kecerdasannya dalam melihat persoalan sehingga membuatnya tidak mudah dibohongi oleh para penghuni kampung juga menjadi pertimbangan mengapa Maria punya pengaruh yang cukup besar. Selain itu juga ada Pak Centeng, dia seperti sosok panglima di kampung. Menjadi pelindung bagi para penghuninya. Dia mendapatkan posisinya bukan hanya karena dia memiliki keahlian dalam berkelahi saja namun juga kemampuannya dalam membangun jejaring baik dengan para jagoan dari lorong-lorong gelap lain, para tukang becak atau bahkan dengan institusi formal seperti kepolisian. Bagi kepolisian, dia berperan seperti struktur bayangan dari institusi formal tersebut. Polisi sering memberikan dia pekerjaan sampingan seperti ketika melakukan pencarian orang. Meskipun posisinya sebagai centeng juga bisa sangat rentan seiring usia yang menua dan suatu hari dia akan tergantikan oleh tenaga-tenaga muda yang sudah bersiap dengan keahlian tempur dan jejaringnya masing-masing.

Novel Ketika Lampu Berwarna Merah dan Merahnya Merah memadatkan hampir seluruh persoalan kota dan pembangunan terutama di Jakarta pada era Orde Baru ke dalam narasi-narasi fiksi novel yang dalam panjang tidak lebih dari 300 halaman, persoalan-persoalan tersebut masih sering kita lihat terjadi di hari ini.

*Seluruh kata bercetak miring merupakan kutipan yang diambil dari novel Ketika Lampu Berwarna Merah dan Merahnya Merah