I

Bagi saya yang merasakan fase beranjak remaja pada dekade 90-an, komik dalam bentuk cetak adalah sebuah penghiburan utama. Perjumpaan pertama dengan medium cerita gambar itu dipengaruhi oleh sepupu-sepupu yang lebih tua yang mengoleksi komik-komik Eropa yang marak pada saat itu, sebut saja Asterix, Tintin, Agen Polisi 212. Dekade 90-an juga merupakan waktu dimana terjadi boom komik-komik asal Jepang yang kini lazim disebut manga, salah satunya berkat kehadiran penerbit Elex Media Komputindo yang masif mengalihbahasakan manga Jepang ke Indonesia. Untuk seorang pembaca pemula seperti saya, komik dari Jepang terlihat lebih menarik. Meskipun dengan sajian warna hitam putih, panel-panel gambarnya terasa eksplosif dan tidak membosankan dibanding komik-komik Eropa yang begitu tertata rapi.

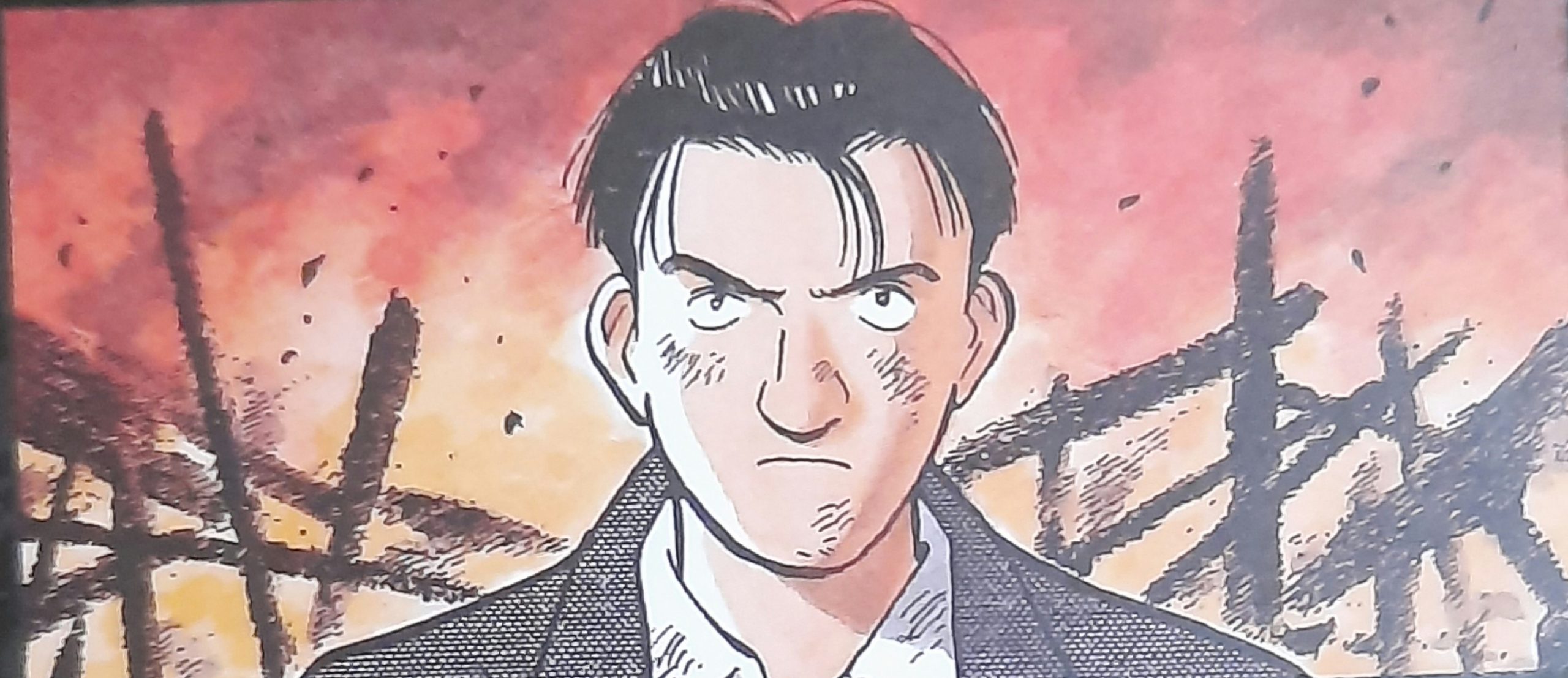

Penghambaan saya pada komik Jepang dimulai dengan dua judul: Akira (Katsuhiro Otomo, 1982-1990) dan Master Keaton (Naoki Urusawa, Hokusei Katsushika, Takashi Nagasaki, 1988 – 1994). Akira memberikan kesan yang mendalam terutama pada penggarapan visualnya. Gambaran-gambaran aneh Neo-Tokyo berikut tokoh-tokohnya seperti Kiyoko, Takashi dan Masaru lebih sering membuat bergidik. Tentu semua itu terjadi jauh sebelum saya memiliki pengetahuan tentang cyberpunk atau mengetahui betapa Akira menjadi cetak biru bagi produk-produk cyberpunk Jepang yang datang setelahnya. Pengalaman menikmati visual Akira akhirnya jauh melebihi keinginan untuk bisa mendalami ceritanya.

Berbeda dengan Akira, realisme Master Keaton tampak lebih ringan dan bisa dinikmati. Tahun 1997 adalah pertama kali saya mendapatkan komik Master Keaton edisi terbitan Elex Media Komputindo. Saya beli dengan menghakimi sampul depannya yang berwarna hitam, yang berbeda secara mencolok dengan sampul komik-komik lainnya pada tahun itu. Tentu saja saya juga tidak memiliki volumenya secara lengkap. Sepanjang ingatan, saya hanya punya 6 volume dari yang seharusnya 18. Hal itu terkait dengan infrastruktur distribusi buku. Di Bogor pada dekade 90-an hanya ada dua toko buku utama di area komersial Jembatan Merah. Kedua toko itu juga tidak memberikan porsi komik sebagai barang dagangan yang utama. Master Keaton pun jauh dari kata populer dibanding Dragon Ball, Kungfu Boy atau sederet judul komik lain yang berjaya di era 90an sehingga sulit mengharap ada teman yang turut mengoleksi agar bisa tukar pinjam. Baru sekitar dua puluhan tahun kemudian saya memiliki kesempatan untuk bisa menikmati dan mengoleksi Master Keaton dengan lengkap lewat edisi bahasa Inggrisnya yang diterbitkan Viz Media. Master Keaton menetapkan standar yang tinggi untuk saya bisa menikmati komik-komik lain sampai hari ini.

II

Master Keaton pertama kali terbit secara serial dalam Big Comic Original antara tahun 1988 sampai 1994 yang kemudian dikumpulkan menjadi 18 volume oleh Shogakukan, salah satu penerbit besar di Jepang. Master Keaton memang bukanlah karya yang paling menonjol dalam karir Naoki Urusawa, mangakanya. Naoki Urusawa yang masih cukup muda saat itu bahkan belum dipercaya sepenuhnya oleh pihak penerbit untuk menggarap Master Keaton sendirian. Pada 7 volume awalnya Naoki Urusawa didampingi oleh dua orang penulis cerita yaitu Takashi Nagasaki dan Hokusei Katsushika. Setelah 7 volume Takashi Nagasaki tidak lagi terlibat. Naoki Urusawa sempat mengeluhkan banyak pertemuan-pertemuan yang gagal dan tidak efektif dengan para penulis cerita tersebut sehingga di volume-volume terakhir Master Keaton sesungguhnya dia mengerjakan semua hampir sendirian.

Protagonis Master Keaton adalah Taichi Hiraga Keaton yang dilahirkan dari ibu seorang bangsawan Inggris dan bapak seorang zoologis Jepang, mereka bercerai ketika Keaton masih kanak-kanak. Keaton memperoleh pendidikan arkeologi dari Oxford dan bercita-cita ingin menyelidiki asal-mula peradaban Eropa yang hilang di Sungai Danube. Keinginan ini datang karena pengaruh dari salah seorang gurunya di Oxford yaitu Prof. Yuri Scott, sebuah hipotesis yang masih diterima secara minor saja di dunia arkeologi. Keaton yang kesulitan menemukan tempatnya di kalangan akademia sempat mangkir dan bergabung dengan militer dan menjadi personil SAS, sebuah satuan elit militer Inggris, sebagai pengajar teknik survival. Setelah meninggalkan militer Keaton akhirnya menjadi penyelidik asuransi berkat ajakan Daniel, yang kemudian menjadi rekannya mendirikan firma penyelidik asuransi Keaton & O’Connel, karena Daniel melihat Keaton memiliki kemampuan penalaran deduktif yang baik.

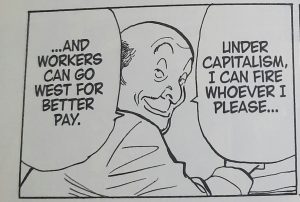

Sebagian besar cerita Master Keaton yang terbagi dari 144 bagian menceritakan kiprah Keaton sebagai penyelidik asuransi yang tugasnya tidak jauh berbeda dengan detektif di kepolisian. Keaton seringkali juga harus berurusan dengan kekuatan kelompok kriminal terorganisasi dan bertaruh nyawa. Dia berpetualang mengelilingi Eropa sampai Timur Tengah dan secara rutin juga pulang ke Jepang untuk mengurus anak semata wayangnya, Yuriko, hasil pernikahan dengan seorang matematikawan ketika dia bersekolah di Oxford. Seakan mengikuti jejak orang tuanya, pernikahan Keaton tidak langgeng. Tidak hanya melulu soal kisah detektif, drama keluarga dalam Master Keaton ini juga mempesona bagi sebagian besar penggemarnya. Elemen drama menjadi semacam jeda dari cerita aksi detektif Keaton. Selain itu keakuratan data yang ditampilkan dalam setiap latar cerita juga luar biasa. Latar itu bercerita mengenai subjek unifikasi Jerman dan implikasinya, kelompok separatis IRA, penyingkiran terhadap kaum Romani/Gipsy di Eropa, sampai pada gambaran akan trauma psikologis yang dialami para prajurit militer pasca perang. Singkat kata, cerita-ceritanya mencoba menangkap dan menggambarkan persoalan-persoalan yang dihadapi dunia era 1988-1993.

III

“A book of philosophy should be in part a very particular species of detective novel, in part a kind of science fiction. By detective novel we mean that concepts, with their zones of presence, should intervene to resolve local situations.” Gilles Deleuze, Preface in Difference & Repetition.

Ada sebuah kaitan yang panjang antara kisah fiksi detektif dengan filsafat. Ludwig Wittgenstein merupakan seorang pembaca majalah detektif Amerika. Alain Badiou dalam beberapa wawancara di usianya yang sudah sepuh mengaku masih gemar membaca novel-novel detektif. Ada pula Jean Baudrillard menulis buku berjudul The Perfect Crime, dimana ia berperan seolah-olah menjadi detektif yang berharap bisa menyelesaikan kasus pembunuhan atas “realitas”. Daftarnya masih begitu panjang untuk dijabarkan.

Genre fiksi detektif sebenarnya adalah genre yang terhitung baru dan kita dapat mengkategorikannya sebagai sebuah bentuk yang modern, karena karya fiksi detektif akan selalu melibatkan skema paradigma saintifik. Setiap kisah detektif akan selalu menghadirkan representasi moda epistemologi tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dapat dihadirkan dari proses penyelidikan.

Metode penyelidikan dalam kisah-kisah Sherlock Holmes, misalnya, sangat sesuai dengan penalaran abduktif dalam metode filsafat yang melibatkan penalaran hipotetikal. Master Keaton juga banyak mengambil inspirasinya dari Sherlock Holmes, tampak dari adanya suatu kesengajaan dimana kantor firma penyelidik asuransi Keaton berada di Baker Street, London. Meski begitu, dalam hal metode Keaton sangat berbeda dari Sherlock Holmes. Penekanannya ada pada penglihatan yang seksama di situs-situs penyelidikannya, dimana ia akan memberi perhatian detil pada kemungkinan ditemukannya serpihan atau kepingan benda yang dapat menjadi alat untuk menyusun alur dan logika penyelidikan sehingga dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan akan kasus yang ditanganinya. Metode itu memang sangat terkait dengan latarnya sebagai arkeolog dan mantan personil militer yang piawai dalam keahlian survival dengan memanfaatkan barang-barang yang tersedia di sekelilingnya.

Filsafat adalah praktik yang tidak hanya memberi perhatian pada pencarian kebenaran tapi juga refleksi kritis terhadap metode pencarian atau metode konstruksi kebenaran. Maka itu kita akan selalu mendapatkan filsafat dalam kisah-kisah detektif dan begitu pula sebaliknya.